【ふね】「船」と「舟」と「槽」の違いって?

| 船 | 水上や水中を移動する乗り物の総称。特に手漕ぎ以外の大型のものを指す。 |

|---|---|

| 舟 | 水上を移動する乗り物のうち、小型なものに使われる。 |

| 槽 | 湯槽(ゆぶね)など、桶(おけ)のような液体を入れる箱状のもの。 |

記事の目次

言葉の意味

船

海・川・湖など、水上や水中を移動する乗り物の総称として使われる。単に船というと、前後の文脈で指定しない限り、手漕ぎ以外の大型のものを指す。

元は「水に浮かべて人やモノを運搬するもの」という意味であったが、水に潜るものや運搬以外の目的のものなど、さまざまな形態が増えたため、「水上・水中を問わない乗り物」の意味で広く使われるようになった。

- 漢字の成り立ち

- 水流に沿って進む丸木舟のことを表す漢字。

舟

水上を移動する乗り物ののうち、手漕ぎのものや小さなボートなどの比較的小さなものを指す。

情緒のある風景描写などで好んで使われ、古風なニュアンスとして特に手漕ぎで木製のものに用いられる。

- 漢字の成り立ち

- 丸木をくり抜いて作った「丸木舟」の形から成り立つ漢字。

槽

もとは馬などのエサを入れておく大きな容器「飼い葉桶(かいばおけ)」の意味で使われていた。現在はそれ以外にも液体を入れておく大きな容器という意味で使われている。

湯槽(ゆぶね)・馬槽(うまぶね、まぶね)・酒槽(さかぶね)などといった使い方をする。

- 漢字の成り立ち

- 舟形の飼料を入れる桶を意味する漢字で、ふね以外に「おけ・かいおけ」などの読み方がある。また「歯槽(歯がはまっている穴のこと)」など桶の形をしたものにも使う。

言葉の使い方とニュアンス

- 沖に船が見える(客船や大型船)

- 船旅を楽しむ(客船)

- 船に弱い(船酔いしやすい)

船盛にした刺し身

- 湖に舟を浮かべる(小舟やボートなど)

- 船頭が舟を漕ぐ(手漕ぎの舟)

- 花見舟が川辺に並ぶ(情緒的)

- 舟/船盛(ふなもり)を一舟(ひとふね)頼む

馬槽からエサを食べる馬

- 湯槽(ゆぶね:浴槽。新聞においては「湯船」と書く)

- 馬槽(うまぶね:餌を入れる飼い葉桶)

- 酒槽(さかふね:酒を入れるおけ)

これらは「船・舟」のどちらも使うことができる。

- 乗りかかったふね(やりかけの仕事なので放り出せない意味)

- ふねを漕ぐ(居眠りをしてこっくりこっくりと揺れている様子)

- 渡りにふね(渡ろうとしたときにふねが来るように好都合に事が運ぶこと)

- 助けぶねを出す(困っている人を助勢すること)

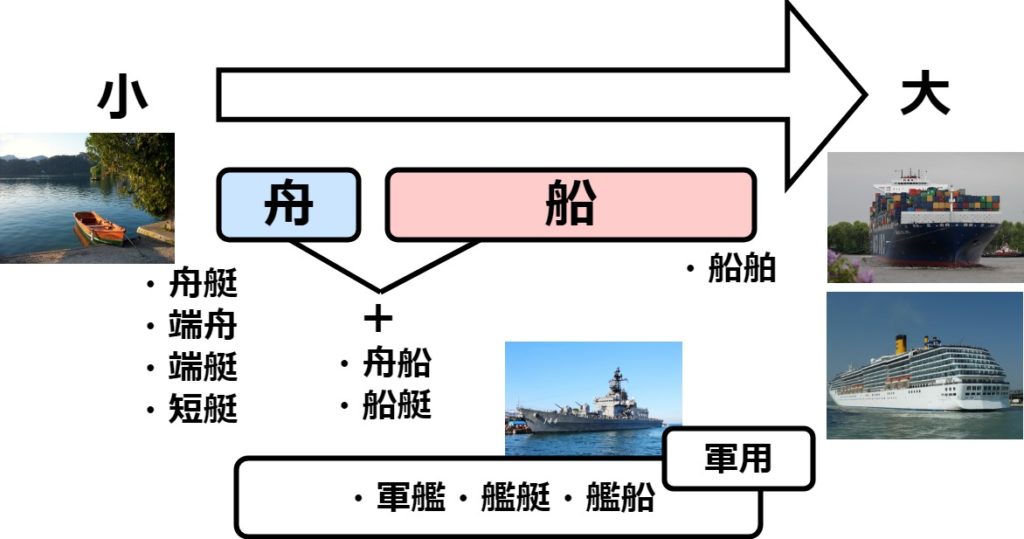

乗り物の大きさによる使い分け

水上の乗り物を表す漢字(※)には「舟(ふね)」「船(ふね)」「艇(こぶね)」「舶(おおぶね)」「艦(いくさぶね)」がある。水上の乗り物を表す場合、これらの漢字を用いて表現することが多い。中でも「艦」は軍用のものを指す。

大きさを基準にすると「船」は小型以外のほとんどに使うことができる。

小型を指す場合は「舟・舟艇(しゅうてい)・端舟(はしぶね)・端艇(たんてい)・短艇(たんてい)」などが使われ、大型を指す場合は「船舶(せんぱく)」が使われる。ただし、船舶はかしこまった表現としても用いられる。

大小を含める場合は「舟船(しゅうせん)・船艇(せんてい)」と呼び、軍用のものは大きさに関係なく「艦艇(かんてい)」などと呼ぶ。

「艇」「舶」「艦」の読み方は、いずれも常用漢字の表外読みのため、現在では使われていない読み方。