会社の「設立」と「創業」の違いって?

| 会社の設立 | 会社という組織をスタートさせること。具体的には設立の登記が完了した時点をいう。 |

|---|---|

| 創業 | 商売をスタートさせること。スタート時点において、会社設立の登記の有無は関係ない。 |

記事の目次

概要

会社の設立とは

会社の設立(せつりつ)とは、会社という組織を成立させることをいう。そのために必要となる手続は、会社の種類に関わらず、設立の登記(※1)をすることによって完了する。

1 法務局に必要な資料を届け出て、作った会社の情報を記録すること。この情報は一般に公開される。

会社法上、会社には下記の種類がある。(1~3を併せて「持分会社」ともいう。)

- 合名会社

- 合資会社

- 合同会社

- 株式会社

創業とは

一方で創業(そうぎょう)とは、事業(商売)を始めることをいう。例えばアパレル業であれば、服の製造や販売を始めることを意味する。なお、事業を始めるにあたって会社の設立は必須ではなく、個人や組織は問わない。

会社の設立と創業の違い

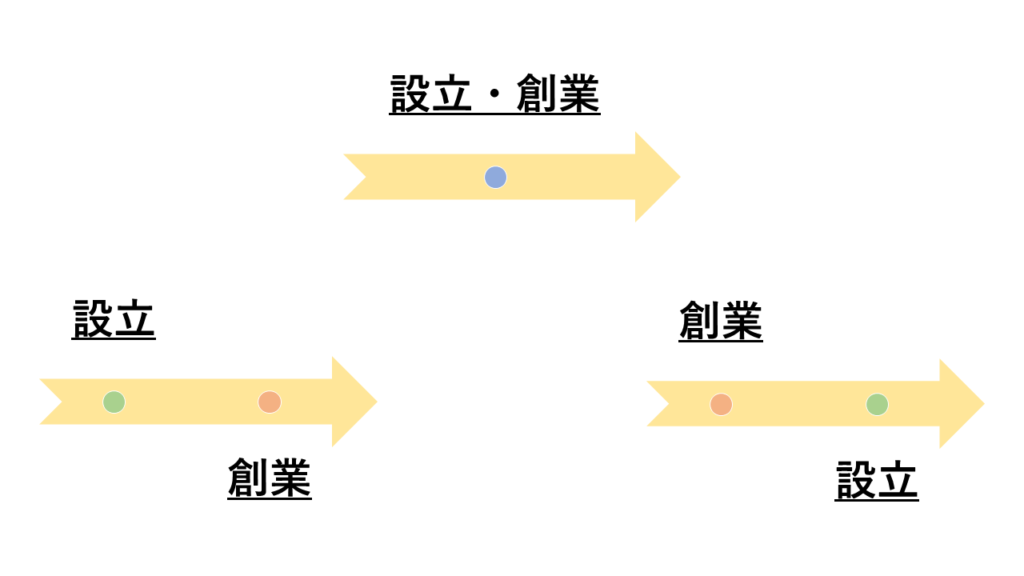

一見同じように見える会社の設立と創業だが、まったく別のタイミングのことを指している。

- 設立:会社が成立(=設立登記)した日

- 創業:事業を始めた日

例えば、老舗和菓子屋の虎屋(とらや)で考えてみる。虎屋が和菓子を作り始めたのは、室町時代後期である。和菓子を売るという事業をスタートさせたので、この時点では創業である。

だが虎屋は昭和に入り、虎屋商工株式会社という会社を作っている。会社という組織をスタートさせたので、この時点が会社の設立である。

このように会社という組織が成立していなくても、創業は可能である。そのため虎屋のように、会社の設立日より創業が先という会社も多く存在している。

似た意味の言葉について「創立」「開業」「起業」

また、「会社の設立」や「創業」と似た意味のある言葉として、「創立」「開業」「起業」が挙げられる。それぞれの意味と、「会社の設立」もしくは「創業」との違いについて、簡単に説明しておく。

創立とは

創立(そうりつ)とは、組織などを初めてつくることをいう。会社だけでなく、学校やその他組織などでも使われる言葉である。

また、組織の成立という点では同じ意味を持つ「会社設立」との違いは、初めてかどうかという点にある。

例えば、企業グループA(=A株式会社とその子会社であるb株式会社)について考えてみる。

- 20X1年 A株式会社を作り、設立登記を完了した。

- 20X5年 子会社のb株式会社を作り、設立登記を完了した。

20X1年はA株式会社の設立が行われている。またA株式会社という、Aグループ初の組織を立ち上げたということから、Aグループの創立も20X1年の時点である。

一方で20X5年は、b株式会社の設立が行われた年である。しかしAグループとしては、初めて組織を立ち上げた時点ではないため、この年を創立とはいわない。

開業とは

開業(かいぎょう)とは、新しく事業・商売を始めることをいう。事業のスタートをいう点では同じ意味を持つ「創業」とも、大きな違いはない。

ただし「開業」は会社形態というよりも、個人事業をスタートさせる場合に使われることが多い。一方「創業」は、上記でも触れた通り、個人もしくは会社その他の組織形態であっても広く使われる言葉である。

起業とは

起業(きぎょう)とは多くは法人として、新しく事業を始めることをいう。こちらも開業と同様、「創業」との大きな違いはない。

ただし「起業」は未来のことに対して使われることが多いのに対し、「創業」は過去のことを指して使われること(※2)が多い。また起業は、今までになかった新たなビジネスをスタートさせる、という意味でも使われることがある。

2「創業から○年」など

まとめ

| 設立 | 創業 | |

|---|---|---|

| 違い | 組織のスタート (=設立登記日) | 事業のスタート |

| 似た意味の言葉(違い) |

|

|