「デイサービス」と「デイケア」の違いって?

- いずれも在宅の人が、施設に通って受ける介護サービスのこと。

| デイサービス | 主に、日常的な介助を提供するサービス。常勤の医師を置く義務はなく、要支援1・2に認定された人は利用できない。利用料金はデイケアより安い。 |

|---|---|

| デイケア | 主に、専門的なリハビリテーションを提供するサービス。常勤の医師を置く義務があり、要支援1・2に認定された人も利用できる。利用料金はデイサービスよりやや高い。 |

記事の目次

デイサービスとデイケアの違い

デイサービスとデイケアは、施設に入居せず、通って受ける介護サービスという点では同じである。名前も似ている両者だが、下記のような違いがみられる。

主たる目的

デイサービスの主たる目的は、日常生活の介助などである。デイサービスの正式名称は「通所介護」という。主に入浴・食事・レクリエーションといった、日常生活の介助を行うサービスである。利用者の孤立解消や心身機能の維持、家族の負担軽減などにつながる。

一方で、デイケアの主たる目的はリハビリテーション(通称リハビリ)である。デイケアの正式名称は「通所リハビリテーション」という。主に理学療法や作業療法などに基づく、リハビリテーションが受けられるサービスである。利用者の身体機能の回復や認知機能の改善などにつながる。

上記は、両者の“主たる目的”の違いである。デイサービスとデイケアで共通するサービスもあり、両者の違いはあいまいなことも多い。施設を選ぶ際には「デイサービス」「デイケア」という名前だけで判断せず、サービス内容をしっかりと吟味するのが大切である。

必要なスタッフ

本来の目的が違うデイサービスとデイケアとでは、必要なスタッフも異なる。大きな違いは、医師の有無である。

デイサービスには常勤医師を置く義務はないが、デイケアには常勤医師を置く義務がある。デイケアで行われるリハビリテーションには、医師の指示書が必要になるためである。

| デイサービス | デイケア |

|---|---|

|

|

利用者

介護サービス(介護保険の被保険者が受けられるサービス。デイサービスとデイケアも含まれる)を受けるためには、要介護認定を受ける必要がある。

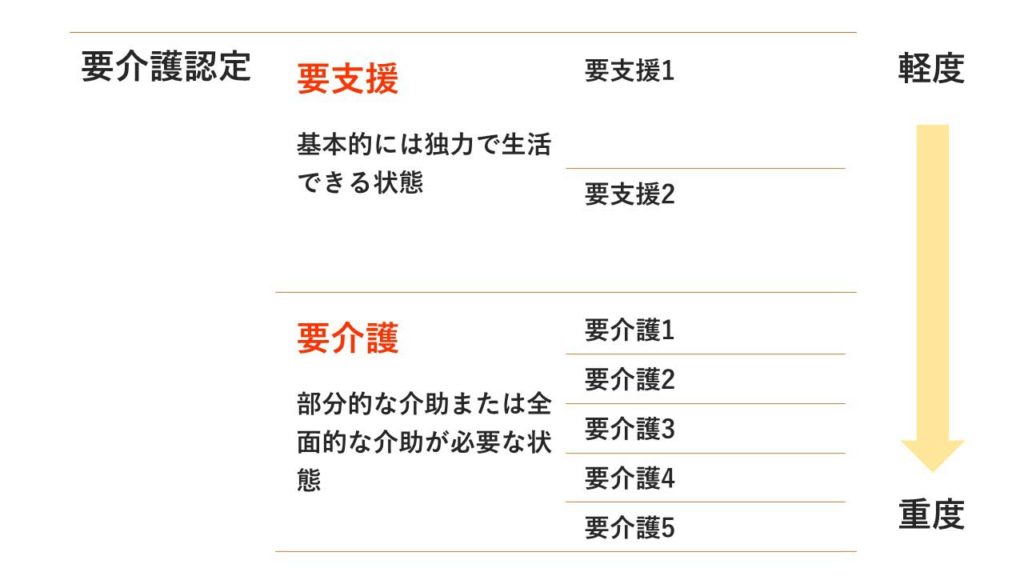

要介護認定とは必要な介護の程度を判定することをいい、下記の図の7段階に分けられる。介護を最も必要としないのが「要支援1」、最も必要とするのが「要介護5」である。

デイサービスとデイケアは、利用者が異なる。大きな違いは、要介護認定で要支援1・2に認定された人はデイサービスを利用できないが、デイケアは利用できるという点である。

これは、基本的に独力で生活できる要支援の人たちにとって、日常生活の介助を目的とするデイサービスは必要ないと判断されているからである。

| デイサービスの利用者 | デイケアの利用者 |

|---|---|

| 在宅 | |

|

|

料金

デイケアとデイサービスとでは利用料金が違う。両者を比較すると、デイサービスは安く、デイケアはやや高い。なお、要支援1・2の認定を受けた人がデイケアを利用する場合には、別の料金体系がある。

| デイサービス(※1) | デイケア(※2) | |

|---|---|---|

| 要介護1 | 645円 | 667円 |

| 要介護2 | 761円 | 797円 |

| 要介護3 | 883円 | 924円 |

| 要介護4 | 1,003円 | 1,076円 |

| 要介護5 | 1,124円 | 1,225円 |

平成29年時点(厚生労働省のページより作成)

1 通常規模の施設(1ヵ月の平均利用延べ人数301人以上750人以内)を7時間以上8時間未満利用した場合の料金

2 通常規模の施設(1ヵ月の平均利用延べ人数750人以内)を6時間以上7時間未満利用した場合の料金

まとめ

| デイサービス | デイケア | |

|---|---|---|

| 主たる目的 | 日常的な介助 | リハビリテーション |

| 常勤医師の設置 | 義務なし | 義務あり |

| 要支援1・2に認定された人 | 利用できない | 利用できる |

| 利用料金の比較 | 安い | 高い |