「陶器」と「磁器」と「土器」と「せっ器(炻器)」の違いって?

- どれも粘土などを成形して焼成したやきものの一種

| 陶器 | 主な原料は土で、釉薬(ゆうやく)をかけて1200℃程度で焼成したやきもの。素地(きじ)には細かい穴が開いた構造で吸水性があり、弾くと鈍い音がするのが特徴。一般的な食器の他、抹茶茶碗のような工芸品に分類されるものなどに多く使われる。 |

|---|---|

| 磁器 | 主な原料は石で、釉薬をかけて1300℃以上の高温で焼成したやきもの。素地は緻密で吸水性がなく、弾くと金属のような清音がするのが特徴。家庭用の食器として最もよく使われている。 |

| 土器 | 主な原料は土で、釉薬をかけずに800℃程度の低温で焼成したやきもの。縄文土器など、古代の人々が煮炊きのために作り出した原始的な道具という意味で使われることが多い。 |

| せっ器(炻器) | 主な原料は土で、鉄分を多く含むものが一般的。1200~1300℃の温度で焼成したやきもの。素地は緻密で吸水性がなく、陶器と磁器の中間のような性質を持つのが特徴。たぬきの置物で有名な信楽焼など、建築用タイルにもよく使われる。 |

記事の目次

日本におけるやきものの定義

一般的に、粘土などを成型して焼成したものを総称して「やきもの・焼き物」という。

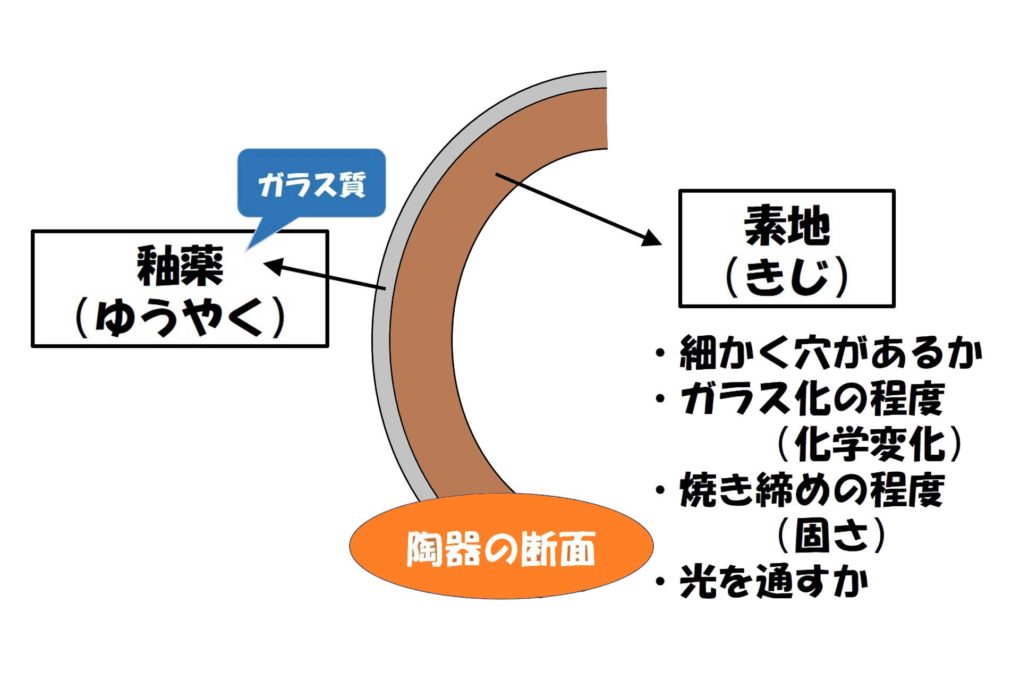

やきものの構造は素地(きじ)とその上にかけられた釉薬(ゆうやく)(※1)に分かれ、素地は粘土などを成型したそのもののことか、焼いて釉薬をかけていない素焼き状態のものを指す。

1 やきものの表面を覆っているガラス質のことで、「釉薬(うわぐすり)」ともいう。

焼成とは加熱することで化学変化を起こし性質が変わることをいう。やきものの場合、粘土を高温で加熱すると成分の一部がガラス化し、土の粒子を結び付け、石のような性質になる。この焼成の程度がやきものを区別する基準となる。

それ以外には、釉薬の有無も一つの基準となる。成型したものを一度焼き、その上に「釉薬(ゆうやく)」をかけもう一度過熱する。これにより表面がガラス質で覆われ、耐久性や耐水性が上がる。釉薬をかけることを「施釉(せゆう)」ともいう。

陶器

素地の原料は陶土(とうど)と言われる精製(※2)した粘土で、1200℃程度で焼成し、施釉されているものを指す。

素地は少しガラス化していて、多孔質で吸水性がある。せっ器と土器の間くらいの固さで分厚く、弾いたときの音は鈍くなる。

2 不純物を取り除くこと。

磁器

素地の原料は陶石(原料になる岩石)を砕いて粉にしたものか、それに陶土を加えたものから作る。1300~1400℃の高温の窯で焼成する。施釉されているものが普通。

素地の粒子の間がガラスで埋め尽くされていて、緻密で固く、吸水性はない。やきものの中で最も薄く強度がく、弾いたときの音は金属音のような澄んだ音がする。

土器

素地の原料は精製していない粘土で、700~800℃で焼成。釉薬はかけられていない。

焼成温度が低温なため、素地はほとんどガラス化していない。素地はやきものの中で最も多孔質で吸水性があり、壊れやすい。

植木鉢や工業製品など、現在でもさまざまな道具として使われている。低温で焼いた釉薬がかけられていない素焼きのものを指し、原始的なやきものとして考古学的な意味合いとしても使われる。

せっ器(炻器)

釉薬の有無は問わず、原料は精製された粘土で鉄分を多く含むものが一般的。1200~1300℃で長時間焼成し、素地が固く焼締められている。吸水性がなく、緻密で光を通さない。

陶器と磁器の中間的な性質を持つもので、陶器より固く焼き締められているが、磁器ほどガラス化していない。

| 原料 | ガラス化 | 強度 | 釉薬 | 吸水性 | 打撃音 | 透光性 | 焼成温度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 陶器 | 土 | △ | △ | ◎ | 〇 | 鈍い | × | 1200℃程度 |

| 磁器 | 石 | ◎ | ◎ | 〇 | × | 高い | 〇 | 1300~1400℃ |

| 土器 | 土 | × | × | × | ◎ | 鈍い | × | 700~800℃ |

| せっ器 | 土 | 〇 | 〇 | △ | △ | やや高い | △ | 1200~1300℃ |

やきものの比較表

やきもの分類と呼び方

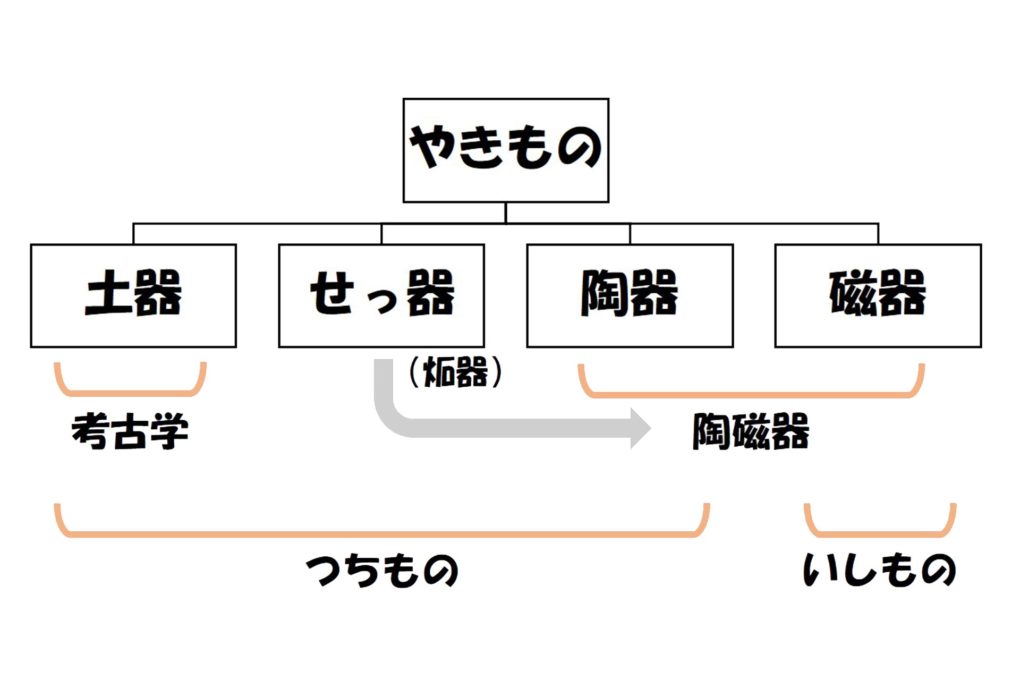

やきものは成分の違いからくるガラス化の度合いや、焼成温度などによって「土器・せっ器・陶器・磁器」の4つに分類される。それぞれの違いは明確に分けられるものではなく、中間的な性質をもつものも多い。

やきものの中でも大部分を占める陶器と磁器を合わせて「陶磁器」と呼び、地域によっては陶磁器のことを「瀬戸物(せともの)」や「唐物(からもの)」などとも呼ぶ。それぞれ「やきもの」のような総称として使われることもある。

せっ器(炻器)は欧米の概念として入ってきたもののためあまり一般的には使われず、性質も陶器と磁器の間に位置するため陶磁器の一種に含めることの方が多い。

その他に、粘土から作られる土器・せっ器・陶器を「つちもの」、石を原料とする磁器を「いしもの」などと原料の違いで区別して呼ぶこともある。

やきものの特徴

萩焼(はぎやき)

せっ器や磁器ほど素地が固く焼きしまっておらず、少ししかガラス化もしていない。そのため、厚手で重く、透光性がなく、弾くと鈍い音がする。ざらざらとした質感で温かみのある雰囲気になることが多い。

熱しにくく冷めにくい性質を持っており、土鍋などに使われている。

素地が多孔質で吸水性があるため、しみ込んだ水分がシミやカビなどの原因になることがある。対策として「使用前に水につける・使用後はしっかりと乾かす」などの工夫で長持ちするといわれる。

下記のやきものが有名で、衛生陶器(浴室や便所だどで使用される陶器)などにも使われる。

- 緑釉陶器(りょくゆうとうき)

- 奈良三彩(ならさんさい)

- 萩焼(はぎやき)

- 美濃焼(みにやき)

- 唐津焼(からつやき)

有田焼

高温で焼き締められ、素地も十分にガラス化しているため、薄くて丈夫になる。そのため、透光性があり弾くと金属音のような高い音が出る。

熱しやすく冷めやすい性質がある。

素地に吸水性がないため洗った後によく乾かす必要性がないことと、陶器よりも耐久性が高く扱いやすいことから、家庭で使われる食器として最も普及している。

下記のやきものが有名で、食器以外にも科学用るつぼなどにも使われる。

- 伊万里焼(いまりやき)

- 鍋島焼(なべしまやき)

- 瀬戸焼(せとやき)

縄文土器

焼成温度が低いので固く焼き締まっておらず、やきものの中で最も壊れやすい。しかし、容器としての適度な強度と優れた吸水性や通気性から、現在も植木鉢や焙烙(ほうろく)などに使われている。

大昔は山野から取ってきた粘土をそのまま使い、焚火の上に置いて焼くような作り方をしていた。

須恵器(すえき)

出典:山口県立山口博物館「須恵器広口壺」

磁器ほどではないが素地はガラス化し、固く焼きしまっている。透光性と吸水性はほとんどなく、他の焼き物に比べてアルカリや鉄が多いのも一般的。

釉薬の有無は問わず、無釉で地肌の質感を生かしたレリーフ浮彫などのものも多くみられる。灰がかかり、自然釉(薪の灰が付着して自然に釉となった状態)がかかるものもある。

高い耐久性ながら磁器ほどに生産が難しくないことから、日用品から装飾品まで幅広く使用されている。食器以外にはタイルなどに多く使われる。

土器からせっ器へ発展した歴史がある。水漏れする壊れやすい土器から、水漏れしない耐久性のあるせっ器となり、陶器や磁器が普及するまでは最も広く使われたといわれる。

古墳時代の須恵器や下記のやきものが有名。国外で有名なせっ器としては、イギリスのウェッジウッド社の「ジャスパーウェア」がある。

- 須恵器(すえき)

- 信楽焼(しがらやき)

- 常滑焼(とこなめやき)

- 備前焼(びぜんやき)

やきものの歴史

やきものは人類において、最も古い道具の一つで古代から始まり、その起源は明確ではない。人類が火を使いはじめ、水が漏れず煮炊きの出来る道具として作った土器からはじまり、そこからせっ器・陶器・磁器と進歩していった。

日本では縄文土器が最古で約16000年前のものが出土している。これは世界的に見ても最古のものといわれている。土器の中でも様式の変化などはあるが、土器の時代は縄文土器の時代から約15000年続いたといわれる。

古墳時代になり、中国や朝鮮との交流によって、やきものを成形するためのろくろや焼成のための窯などの技術が伝えられた。そこから、土器よりも丈夫で水の漏れない「せっ器」である「須恵器(すえき)」が登場した。

奈良時代に入り7世紀後半のころ「緑釉(りょくゆう)陶器」という、人為的に釉薬をかけたはじめてのやきものが出現した。

しかし、日本の施釉陶器は一部で作られるのみで普及しなかった。戦国時代に入り茶道が武士のたしなみとして流行することで、陶器は発展を遂げ、全国各地で作られるようになった。

江戸初期には豊臣秀吉の朝鮮出兵で朝鮮半島から連れ帰った陶工(陶器を作る職人)が、有田で陶石(磁器の原料になる岩石)を発見したことから1610年代より「磁器」の製作が国内でも始まった。

磁器は中国で570年代から、日本では1610年代、西洋においては中国の白磁や日本の伊万里を研究して1712年ごろから作られ始めた。

1907年頃から、欧米で既に定着していたストーンウェアの概念をせっ器として日本でも使い始めた。

1950年には、アメリカ窯業協会が「せっ器」の定義を「釉薬の有無を問わず、1150~1300℃で焼成し、吸水量が0~10%までのもの」と規定したが、この定義は白磁以外のものをすべてせっ器とするようなもので、それらの中には青磁や半磁器・半陶器なども含まれ、日本おいて一般に使われる定義とは異なった。